■巨灾保险初显成效

记者发现,在这次河南暴雨灾害中,保险理赔的范围主要涉及车险、家财险、农险等险种,相较于超千亿元的直接经济损失,保险赔款数额仍显得捉襟见肘。特别是对于灾后重建以及未来的防灾减灾工作,还亟需巨额的资金支持。近年来,我国部分地区不断探索将金融工具运用到政府的公共管理过程中。其中,建立全面的巨灾保险制度得到了越来越多的重视。

从2014年起,巨灾保险在部分省市开展试点,例如云南、四川的住宅地震保险,宁波、深圳、厦门等地的民生保障性巨灾保险,广东、黑龙江等地的指数型巨灾保险,在机制上主要以政府出资、保险公司联合承保的方式运行,提高了当地居民和社会抵抗巨灾风险和损失的能力。近期台风“烟花”登陆浙江,宁波公共巨灾保险也启动了查勘赔付工作。截至7月26日15时,宁波保险业共接到巨灾保险用户报案42531件,报损金额达3214.55万元。据悉,宁波公共巨灾保险于2014年推出,为全市城乡居民在重大自然灾害中遭受的财产和人身损失提供保障,实施6年来,累计向20余万户(次)受灾居民家庭支付赔款1.28亿元。

在支持政府开展灾难救助、灾后公共设施修复重建、日常防灾减灾等方面,广东省开展的巨灾指数保险经验值得借鉴。这类巨灾保险以广东省常见的台风和强降雨为主要灾害因子,当自然灾害达到一定的指数级别,触发预设的保险赔付条件后,保险公司在极短时间内就可以把赔款支付给政府相关部门,免除了损失厘定、查勘的环节,节省了大量的救灾时间,提高了救灾效率。据不完全统计,自2016年以来,广东各地共触发台风或强降雨巨灾赔付超过90次,累计赔付超过11亿元。

■提高风险管理能力

尽管从2014年起,我国已有15个省市推动开展了试点,然而巨灾保险仍存在一些短板。

“比如,保险产品不够丰富,当前的巨灾保险以地震为主,针对台风、洪水、突发卫生事件等多灾因的保险保障还不够完善,不能完全满足社会需求;保障区域不够平衡,如地震巨灾保险主要集中在四川等个别地区,其他地震高风险地区投保面明显过低;保险覆盖还不全面,群众的风险意识和自主投保意识不明确,保险覆盖面远低于国际平均水平,巨灾保险在巨灾风险管理体系中的作用发挥还不充分。”银保监会副主席梁涛在今年6月召开的“近期监管重点工作新闻通报”发布会上曾指出。

许闲表示,我国目前保险的覆盖率还不足,未来不应简单地讨论巨灾保险制度的建设,而是先要提高普通保险产品的覆盖率,包括常规的人寿保险、健康保险、意外险,财产险里的家财险、企财险、农险等,要充分发挥这些保险产品的保障作用,使其覆盖更多的人民群众,提高他们的风险转移能力。同时,他也强调,保险业能做的不仅仅是在灾害发生后赔付,保险还有一个很重要的功能,就是风险预防的作用。未来保险业在各个地方的城市管理或巨灾管理方面可以做得更好。

“比如灾害来了,通过无人机技术、卫星采集到的数据可以帮助各个地方做好预警或灾前预防。”许闲表示,“我们要更加注重灾前帮助国家、帮助社会、帮助民众,关注前端的风险管控和风险预防,降低风险发生的概率,而不是关注风险发生后的损失。”此外,还应发挥政府和市场的联动作用。 (据《农村金融时报》)

已有位网友浏览此新闻

筑牢工业经济基本盘 多项政策举措将推出

筑牢工业经济基本盘 多项政策举措将推出 中国经济必将破浪前行

中国经济必将破浪前行 青年企业家系列学习交流活动走进浙江强

青年企业家系列学习交流活动走进浙江强 新业态、新模式、新增量 上半年服务贸易

新业态、新模式、新增量 上半年服务贸易 塞上江南灵武 醉美山水梧桐

塞上江南灵武 醉美山水梧桐 C财经|一文速读:国家育儿补贴谁能领?

C财经|一文速读:国家育儿补贴谁能领? 人形机器人化身“职业技能高手”:在世

人形机器人化身“职业技能高手”:在世 最高人民法院发布人民法院依法平等保护

最高人民法院发布人民法院依法平等保护 稳定币,稳得住美元霸权吗?

稳定币,稳得住美元霸权吗? 圣境甘南:从草原到山城的县域振兴实践

圣境甘南:从草原到山城的县域振兴实践 进一步激发境外旅客入境旅游消费活力离

进一步激发境外旅客入境旅游消费活力离 盐都富顺 梦里水乡

盐都富顺 梦里水乡 “一针一线”织就创新引领的担当和勇气

“一针一线”织就创新引领的担当和勇气 《求是》杂志刊发中共全国工商联党组署

《求是》杂志刊发中共全国工商联党组署 两会聚焦|争做创新主体,构筑竞争优势

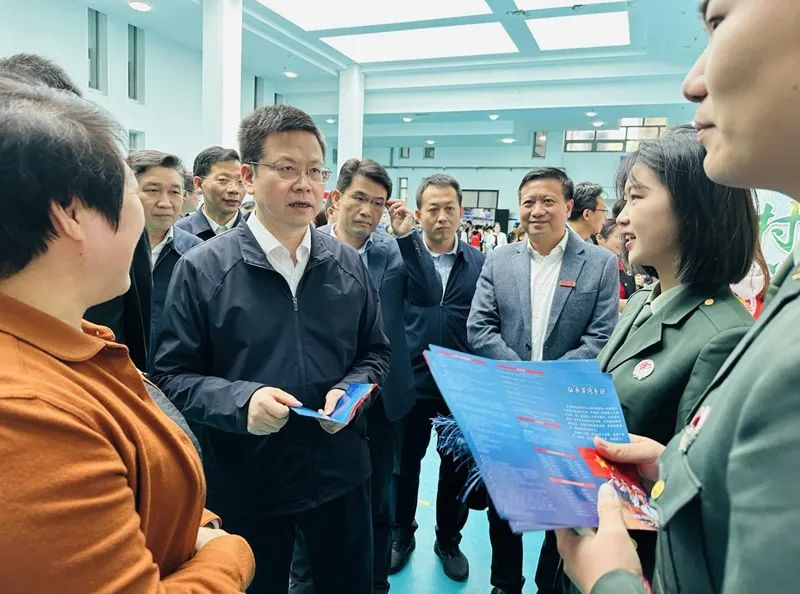

两会聚焦|争做创新主体,构筑竞争优势 沈莹出席广东省民营企业建设现代化产业

沈莹出席广东省民营企业建设现代化产业 天山明珠耀丝路 哈密逐梦谱新篇

天山明珠耀丝路 哈密逐梦谱新篇 全国工商联召开会员管理改革工作会议

全国工商联召开会员管理改革工作会议 2023“百城万企”民企高校携手促就业行

2023“百城万企”民企高校携手促就业行 中国青年企业家协会党支部赴李大钊故居

中国青年企业家协会党支部赴李大钊故居